八百屋お七が起こした天和の大火とは?江戸を焼いた恋と火事文化の真実

江戸の人々が「火事と喧嘩は江戸の華」と言うほど、火事は日常の一部でした。しかし、その中でもひときわ強烈な印象を残した火事があります。

それは、一人の少女の恋心から始まった――とされる**「八百屋お七の放火事件」**です。

今回は、実在の人物であるお七の物語と、それが引き起こした天和の大火、 そして当時の江戸の火事文化についてご紹介します。

八百屋お七とは?

お七(おしち)は、江戸・本郷にあった八百屋の娘。

美しく聡明な少女だったといわれています。

時は天和2年(1682年)。江戸で大火災が起こり、彼女の家も焼失。

家族は避難先として、ある寺に身を寄せます。

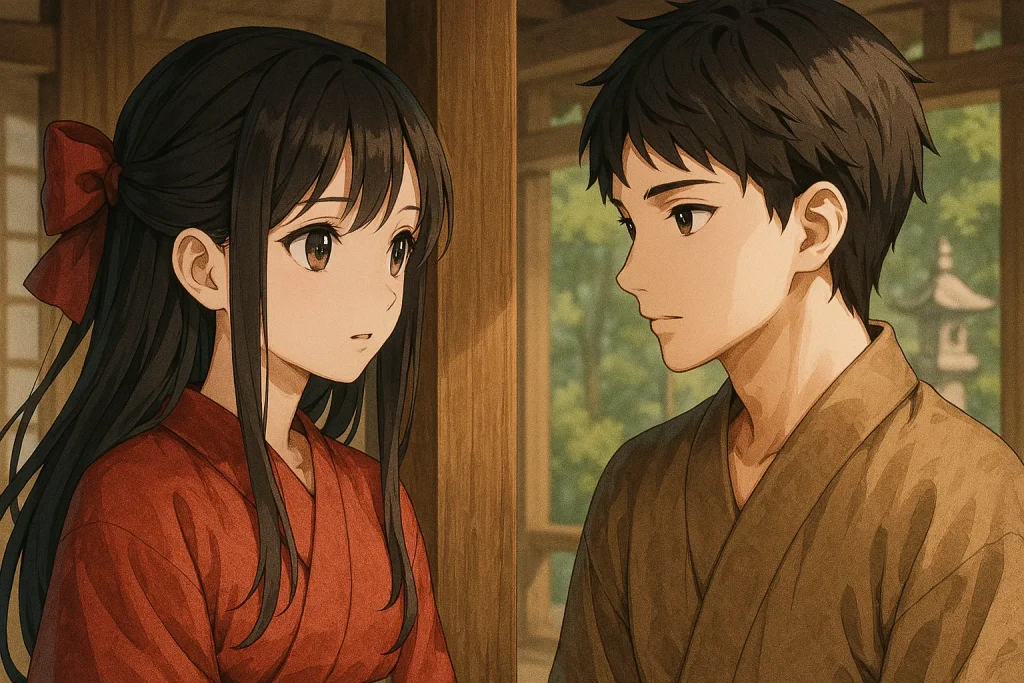

そこには、寺小姓(若い僧侶見習い)の吉三郎がいました。

避難生活の中で、お七は吉三郎と出会い、恋に落ちます。

もう一度会いたい――そして放火へ

火事が収まり、家に戻ることになったお七は、もう吉三郎に会えないことに耐えられなくなります。

「もう一度、火事になれば、またあの寺に避難できる…吉三郎に会える」

そう思い詰めたお七は、なんと自宅に放火してしまいました。

想像を超えた炎とお七の後悔

お七が手にした火種は、すぐに家の柱に燃え移り、やがて隣家にも飛び火していきました。

最初は「少しだけ燃えればいい」と思っていたのかもしれません。けれど――

「…こんなはずじゃ、なかったのに」

炎はお七の想像を超え、赤々と夜空を染め、風に煽られて江戸の町を焼き尽くしていきます。

立ち尽くすお七の頬を、ひとすじの涙が伝います。

自分がやってしまったことに、ようやく気づいた時には、もう手遅れでした。

「吉三郎さま…こんな、ことになるなんて……」

その心の叫びは、炎にかき消され、誰にも届くことはなかったのです。

天和の大火とは?八百屋お七の火がもたらした江戸最大級の被害

この火事は天和3年(1683年)1月25日に発生し、 **「天和の大火(てんなのたいか)」**と呼ばれ、 江戸三大大火にも数えられるほどの大災害となりました。

被害の規模

- 焼失戸数:推定 3万戸以上

- 死者数:正確な記録はないが、多数の死者が出たとされる

- 焼失範囲:本郷、湯島、神田、日本橋など、江戸の中心部

- 影響:寺社仏閣、武家屋敷、商家など多数の建物が焼失

- 幕府の対応:臨時の課税免除や町の再区画整理が行われた

放火の罪とお七の最期

当時、放火は最も重い罪の一つで、未遂であっても火あぶりの刑に処されるほどでした。

お七は捕らえられ、わずか16歳ほどの若さで火刑に処されたと伝えられています。

江戸の火事文化と火消し制度

江戸時代は木造家屋が密集し、火災が頻繁に起こる時代でした。

火事のたびに人々は命がけで立ち向かい、**火消し(ひけし)**と呼ばれる消防制度も発展しました。

火消しの種類

- 町火消:町人たちによる自衛的な消防組織。纏(まとい)を掲げて活躍。

- 大名火消:武士階級による火消部隊。主に武家屋敷を守る。

- 定火消:幕府直属の精鋭消防隊。

火消しは、町の英雄でもあり、文化的アイコンとしても人気がありました。

伝説となった八百屋お七

この事件は江戸の人々に強烈な印象を残し、 後に歌舞伎、浄瑠璃、小説、講談などで数多く語られました。

現代では、恋に命をかけた少女として、**「悲劇のヒロイン」**のように語られることもあります。

ですが、そこにあるのは――

少女の純粋すぎる想いと、時代の厳しさが交差する悲しい現実です。

終わりに

八百屋お七と天和の大火は、日本史の中でも特に印象深い「恋と災害の交差点」です。

現代に生きる私たちにとっても、人間の感情の力と、その行動の影響力の大きさを教えてくれる物語といえるでしょう。