付喪神とは?道具に宿る妖怪の正体と起源をやさしく解説【日本の妖怪文化】

長く使った道具に、もし心が宿るとしたら──

そんな不思議な考えから生まれた存在が、日本の妖怪文化に登場する**付喪神(つくもがみ)**です。

本記事では、付喪神とは何か、その起源や代表的な種類、そして現代に伝わる意味まで、わかりやすくご紹介します。

付喪神とは?

付喪神とは、長い年月を経た道具に霊魂が宿り、妖怪化した存在のことです。

「九十九神」とも書かれ、「九十九(つくも)」は「百に満たない」という意味で、長い年月を象徴しています。

特に、100年を超えた道具には魂が宿ると信じられ、それを粗末に扱うと、道具が怒って災いをもたらすとされてきました。

付喪神の起源と歴史

付喪神の考え方は、平安時代から室町時代にかけて成立したとされます。

とくに有名なのが、室町時代の絵巻物『付喪神絵巻』です。

この作品では、捨てられた古道具たちが妖怪となり、復讐のために人間の町へ押し寄せる様子が描かれています。

背景には、当時広まっていた**仏教の「無常観」**や「因果応報」の思想がありました。

人間の行いには必ず報いがある――その教訓を、身近な道具を通して伝えていたのです。

代表的な付喪神の例

付喪神にはさまざまな種類があります。いくつか有名な例をご紹介します。

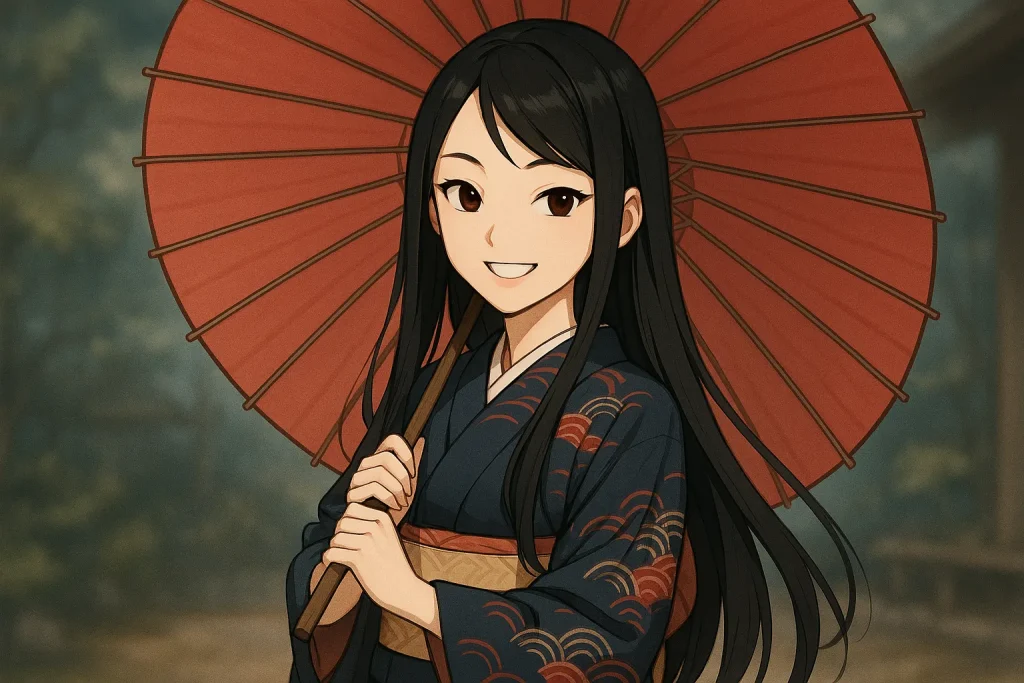

- 唐傘お化け(からかさおばけ)

古い和傘が化けた妖怪。一つ目に長い舌、一本足でぴょんぴょん跳ねます。 - 針女(はりおんな)

古針が女の姿となって現れた付喪神。裁縫道具の精霊として恩返しをする話もあります。 - 一反木綿(いったんもめん)

布が空を飛び、人に巻きつく妖怪。鹿児島県を中心に伝承されていますが、付喪神の一種とする説もあります。ゲゲゲの鬼太郎でもおなじみですね。

なぜ付喪神が生まれたのか?

日本人の精神文化には、「モノにも命が宿る」という**アニミズム(自然信仰)**の考え方があります。

このため、道具や建物、自然の中にも精霊がいると信じられてきました。

また、モノを粗末にせず、大切に使い続けることへの戒めとして、付喪神の物語は語り継がれてきました。

つまり、感謝と畏敬の心が付喪神の根底にあるのです。

現代に生きる付喪神

近年、付喪神はアニメやゲームにも登場するなど、ポップカルチャーの中で再解釈されています。

また、使い捨てが当たり前になった現代だからこそ、「モノを大切にする」付喪神の考え方が見直されています。

エコやサステナブルな意識とも結びつき、新しい価値観として再評価されているのです。

まとめ

付喪神は、道具に命を見出すという、日本人ならではの美しい文化です。

単なる妖怪としてではなく、「モノを大切にする心」や「感謝する心」を伝えてくれる存在でもあります。

あなたの身の回りの道具たちも、もしかしたら――

そっとあなたを見守っている付喪神かもしれません。