アーサー王伝説 |第4章 グィネヴィアとの結婚と円卓の誕生 ― 真の王国の始まり

エクスカリバーを授かり、王としての覚悟を深めたアーサーは、王国を安定へと導いていた。 だが、それは王としての務めの半ばでしかなかった。国家に秩序を与えるには、王妃と共に宮廷を築く必要があった。

マーリンは言う。

「おぬしにふさわしき姫は、すでにこの世におる。グィネヴィア、その名を胸に刻め。」

彼女は、カンブリアの王レオグランスの一人娘。気品と知性を併せ持つ高貴な姫だった。 アーサーは彼女の美しさと聡明さに心を惹かれ、正式に婚姻を申し入れる。

レオグランス王はこの縁談を喜び、娘と共に、もう一つの贈り物を送り出した。 それが、円卓であった。

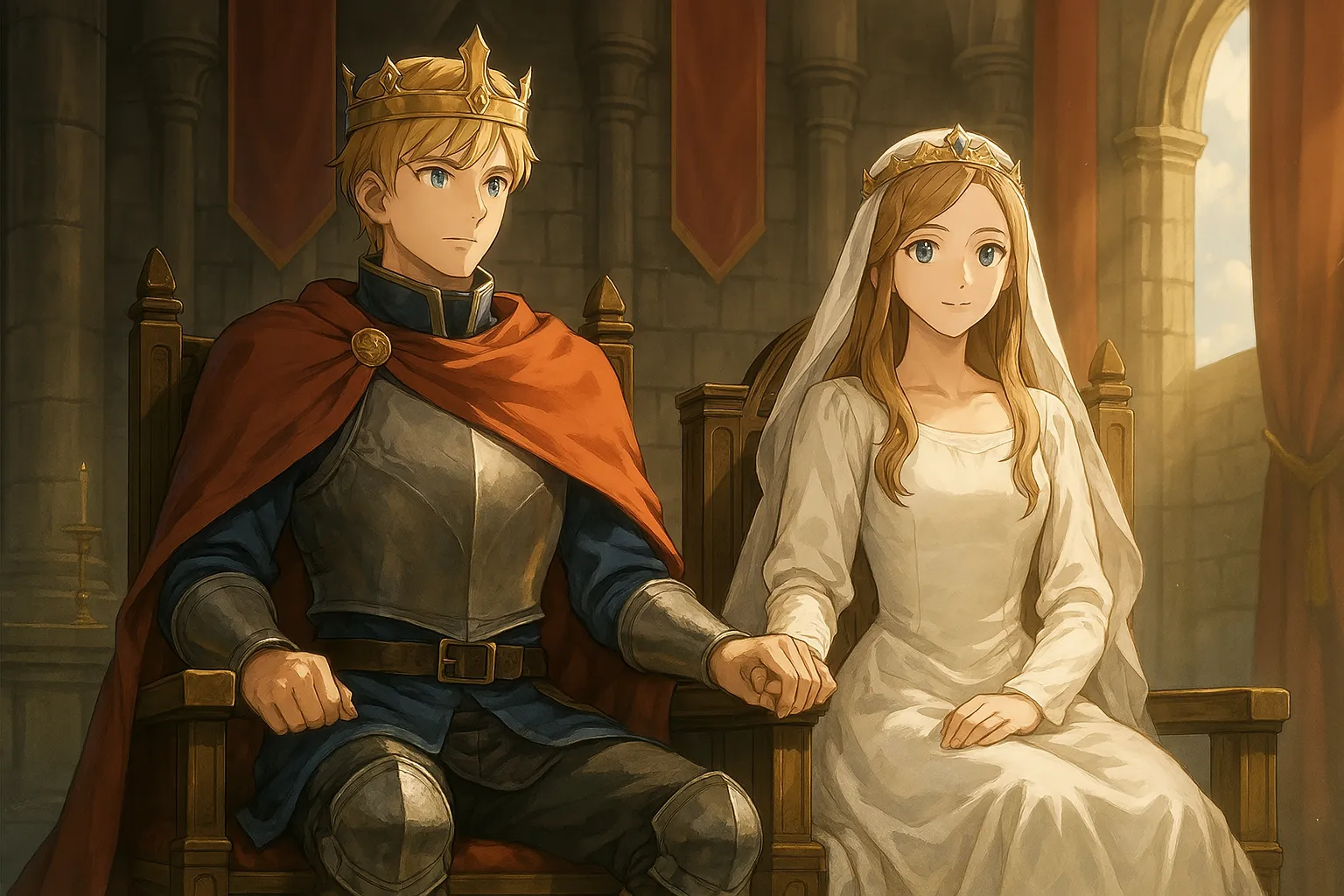

■ 聖なる婚礼と新たな中心

キャメロットの王宮で行われた結婚式は、王国中の諸侯を招いて盛大に執り行われた。 アーサーは純白の衣を纏ったグィネヴィアを優しく迎え、王妃として玉座の隣に座らせた。

そして披露の席に運ばれてきたのが、巨大な円卓である。

それは、父王レオグランスが聖なる木から作らせたものと伝えられ、

「この卓に座る者、誰一人として上下はなく、皆が平等である」

という思想が込められていた。

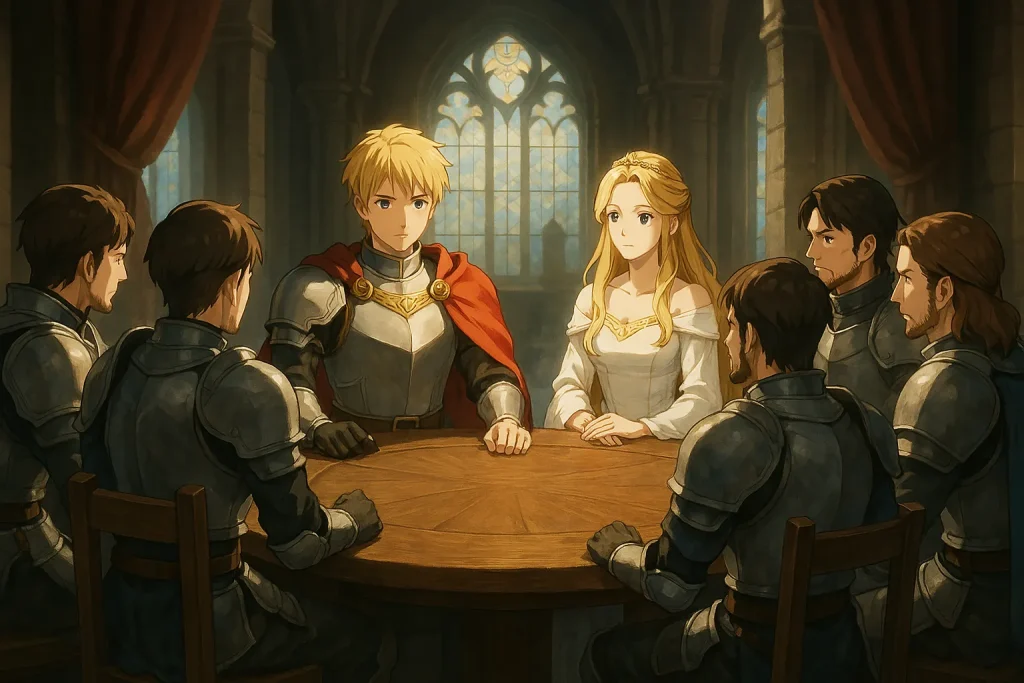

■ 騎士団の誕生

アーサーはこの円卓を新たな秩序の象徴とし、忠誠と誇りを持つ騎士たちを招き入れた。

ガウェイン、ケイ、ベディヴィア、ルーカン、グリフレット…… まだ数こそ多くはなかったが、王を中心に結ばれた絆は固く、清らかだった。

「我らは王の剣ではなく、民の盾であれ」

円卓の騎士たちはそう誓いを立てたという。

アーサー王とグィネヴィア王妃、そして円卓。 この日、キャメロットに真の王国の核が誕生した。

第4章に関するトリビア&考察

1. ✅ 「円卓」は実在した?

- 「円卓(Round Table)」は、対等な権力の象徴であり、王のもとに集う騎士たちの平等の理念を体現しています。

- 中世の封建制度下では極めて革新的な発想であり、現代の「会議」や「円卓会議」という言葉の語源にもなっています。

- ウィンチェスター城(イングランド)には、15世紀に作られた**「アーサー王の円卓」**とされる巨大な木製の円卓が今も展示されています。

2. 👑 グィネヴィアは政略結婚だった?

- アーサー王とグィネヴィアの婚姻は、愛情と政治の両面を併せ持った結婚とされています。

- 彼女の父レオグランス王がアーサーに忠誠を誓い、その証として娘と「円卓」を持参品として送ったという記述があります。

- つまり、この結婚はアーサーの王権を内外に正当化する政治的な意味合いも強かったのです。

3. 🛡️ この時点での「円卓の騎士」はまだ少数精鋭

- この章で登場するのは、主に古株の忠臣たち:

- ケイ(アーサーの義兄)

- ベディヴィア(剣を返す最期まで仕える忠義の騎士)

- ガウェイン(モードレッドの兄で、最強の戦士の一人)

- ルーカン、グリフレットなど(『ブリタニア列王史』にも登場)

- 後に登場するランスロットやガラハッド、トリスタンなどの有名な騎士たちは、フランス系ロマンスで追加されたキャラクターです。

4. ⚔️ 「民の盾」としての騎士団の誓い

- 「我らは王の剣ではなく、民の盾であれ」という誓いは、中世的ヒーロー像の再定義ともいえる言葉。

- アーサー王伝説がただの戦記物語ではなく、**「理想の統治とはなにか」**を問う政治哲学的な側面を持つことを象徴しています。

5. 🌕 キャメロットという理想郷の出発点

- グィネヴィアと円卓の登場によって、キャメロットは単なる城ではなく、 「騎士道、信義、秩序、美徳が集う幻想的な理想国家の中心」へと昇華されていきます。

- その反面、この場所が後に悲劇の舞台となることが、美しさと儚さの対比として強く印象に残ります。

【アーサー王物語 (偕成社文庫)/ジェイムズ・ノウルズ 著】

中世の騎士道と伝説が息づく、永遠の名作――。

円卓の騎士たち、聖剣エクスカリバー、魔術師マーリン、そしてアーサー王の壮絶な運命……。

本書は、イギリスの作家ジェイムズ・ノウルズが紡いだアーサー王伝説の名作を、児童文学の名門・偕成社がわかりやすく訳し、文庫サイズで手軽に楽しめる一冊にまとめたものです。

勇気と裏切り、栄光と悲劇が交差する物語は、大人が読んでも心揺さぶられる内容です。歴史や神話に興味のある方には特におすすめです。

📚 商品ページはこちら → アーサー王物語 (偕成社文庫)