蝦夷とは何者か?「鬼」とされた誇り高き東北の民の真実

「鬼」という言葉から、どんな姿を思い浮かべるでしょうか?

赤い肌に角を生やし、鉄の金棒を持って暴れる怪物。多くの人にとって、鬼とは恐怖の象徴であり、物語の中で討たれるべき存在です。

けれど──

もし、その「鬼」がかつてこの国に生きていた人間だったとしたら?

もし、その姿が語る者の都合で歪められた像だったとしたら?

今回は、**“鬼にされた人々”**の物語をたどります。

異形とされた人々の中には、誇りを持ち、命を懸けて戦った民族がいました。

その声なき声に、いま一度耳を澄ませてみましょう。

■ 蝦夷とは誰か?

「蝦夷(えみし/えびす)」は、古代日本において大和朝廷の支配が及ばなかった東北地方の人々を指す呼称です。

文献では7世紀〜10世紀頃に多く現れ、「征夷(せいい)」という言葉は、まさにこの“蝦夷を討つ”という意味でした。

しかし「蝦夷」は一枚岩の民族ではなく、さまざまな集団・部族の総称と考えられています。

■ 呼び名の変遷:差別と同化のための言語

「蝦夷(えみし)」という語には、すでに蔑視のニュアンスが込められていました。

- 「えみし」は元々、「会稽(かいけい)=辺境に住む者」の意味を持つ漢字を当てた外来語。

- 朝廷側は「言葉が通じない」「礼儀を知らぬ」「獣のよう」と記述することで、“野蛮な異民族”のイメージを作り上げていきました。

それは、征服の大義名分を得るためでもありました。

つまり、蝦夷は実際の姿ではなく、“征服すべき他者”として物語られた存在だったのです。

■ 蝦夷の暮らしと文化:本当に“未開”だったのか?

近年の発掘調査や歴史研究により、蝦夷が“文化的に劣った民”であったという見方は否定されつつあります。

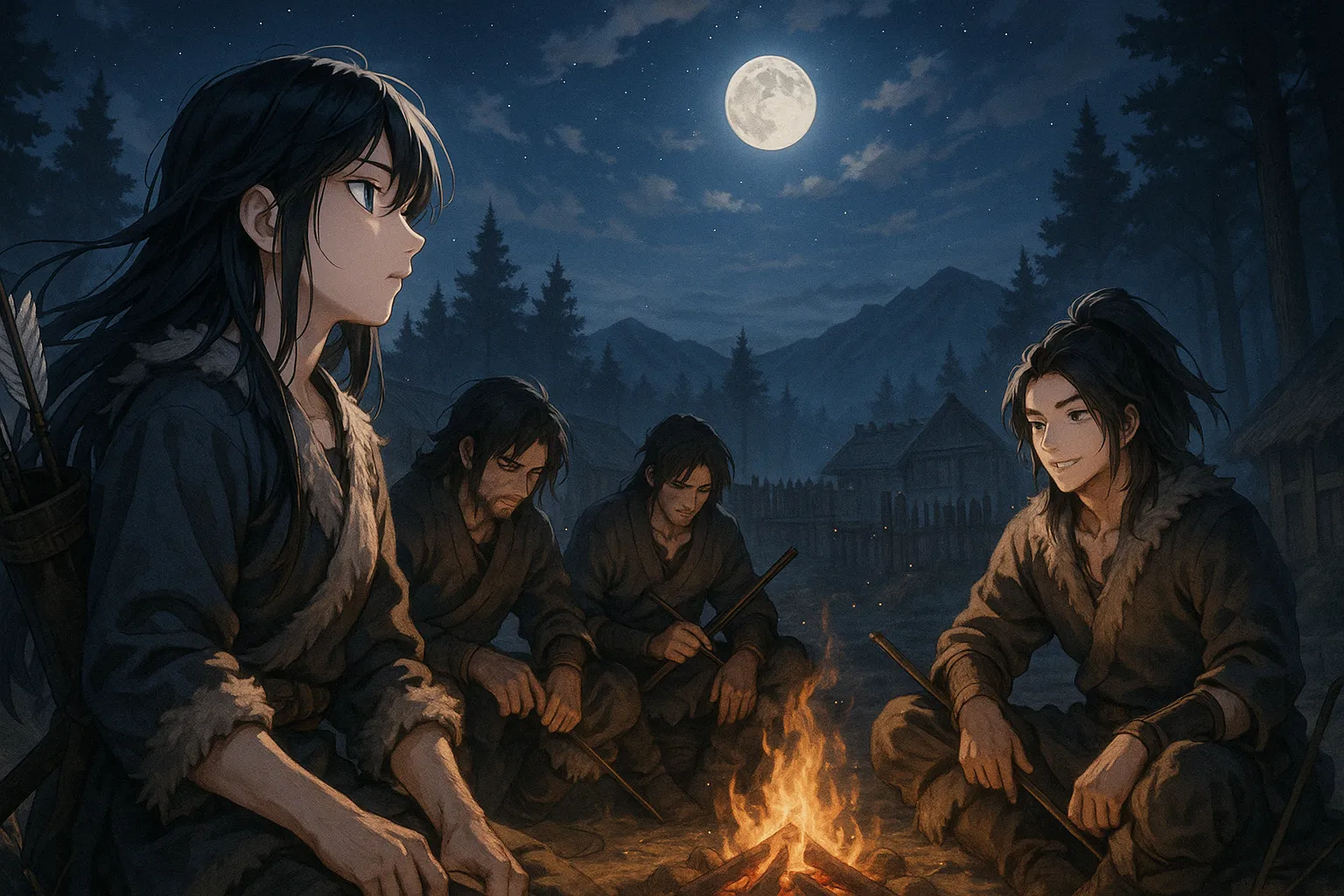

▷ 馬と鉄の民

- 北東北では、8世紀にすでに騎馬戦術を用いて朝廷軍と戦った痕跡があります。

- 鉄器や金属製の装飾品を使いこなし、戦士階級と見られる副葬品も出土しています。

▷ 狩猟・漁労・交易に長けた社会

- 山野を知り尽くしたマタギ(猟師)文化、川を利用した鮭の遡上漁法など、高度な生存技術を持っていました。

- 海岸地域では、北方民族や中国との交易ルートも存在したとされます。

つまり蝦夷は、“未開”どころか、独自の環境に適応した洗練された文化と知恵をもつ民だったのです。

■ なぜ彼らは「鬼」にされたのか?

それでも彼らは、朝廷の側から見れば「従わぬ者」でした。

律令制による全国統一を目指す大和政権にとって、彼らの独立性や戦闘力は大きな障害であり脅威でした。

だからこそ、蝦夷は討たれ、その死は“鬼の首”として塚に葬られ、地名として「鬼首(おにこうべ)」が残ったのです。

それはまるで、誇りある敗者の記憶を“怪物”に変えて、封じ込めた行為のようでもあります。

■ もう一つの“征夷”の物語

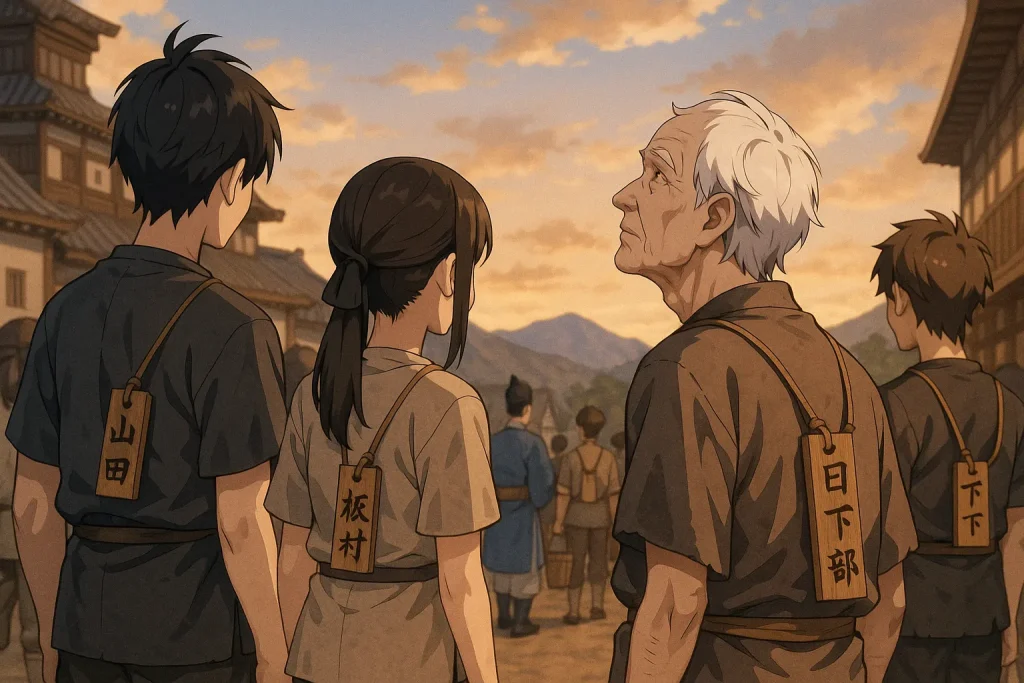

平定されたあと、朝廷は一部の蝦夷を取り込もうとし、「俘囚(ふしゅう)」として差別的な制度に組み込みました。一部は貴族に仕え、名を変え、土地を奪われ、言葉と文化を奪われていきました。

彼らの末裔は、やがて姿を変え、名前を消し、そして“鬼”の伝説となって、土地に残されました。

まとめ:蝦夷とは“鬼”ではなく“英雄”だったかもしれない

もし歴史の語り手が違っていたら──

蝦夷は鬼ではなく、勇敢に故郷を守った戦士の民族として語り継がれていたかもしれません。

だからこそ、今、私たちがすべきことは、鬼にされた彼らの中に宿る“誇り”に目を向け、その真の姿を掘り起こすことではないでしょうか。